Ich habe die Erzählungen von Nossack beendet und verstehe jetzt, wieso sein Name auch mal in Verbindung mit Kafka genannt wird, was mir zunächst doch erstaunlich vorkam. Ich schätze ihn nun auch mehr als vor dieser Lektüre, das ist sehr gut, so soll es sein.

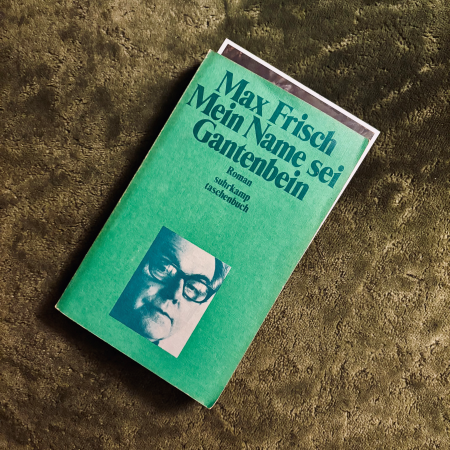

Dann las ich in die abgegriffene, hellgrüne Suhrkamptaschenbuchausgabe aus dem öffentlichen Bücherschrank von „Mein Name sei Gantenbein“ hinein, Max Frisch. Mit dem ich aber ohnehin nur bemüht warm werde, seit dem Briefwechsel mit der Bachmann kaum noch und bei diesem Buch so gar nicht. Es war auch nicht mein erster Versuch. Aber es muss ja auch gar nicht von mir konsumiert werden, dieses Buch. Man kann in nur einem Leben nicht alles lesen.

Nebenbei dachte ich wieder daran, wie prominent, bedeutend und vieldiskutiert dieser Frisch noch in meiner Jugend war, wie präsent seine Werke, auch etwa in Schulen. Was auch für andere Namen aus der Zeit gilt, etwa für Nossack. Und wie weit weg die nun schon sind, wie entlegen sie bereits wirken, wie gestrig und fast vergessen. Sie verschwinden etwas unerwartet schnell in der Versenkung, so kommt es mir jedenfalls vor. Es wird aber nicht nur an ihnen oder ihren Werken liegen, sondern auch an unserer überhöhten Entwicklungsgeschwindigkeit von ihnen weg.

Es ist vielleicht hier und da etwas unfair, dieses schnelle Vergessen. Immerhin aber habe ich in den letzten beiden Absätzen den äußerst naheliegenden Scherz mit dem Wort „unfrisch“ ausgelassen, da will ich mich kurz selbst für die Beherrschung loben.

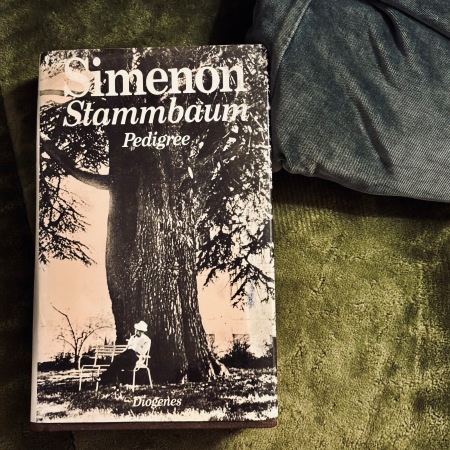

Hängegeblieben bin ich anschließend an einem der wenigen Simenons, die ich noch nicht kenne. Ein Non-Maigret und ein nicht-autobiografischer oder eben doch autobiografischer Roman. Das könnte man so oder so ausdeuten, und der Autor übernimmt es freundlicherweise selbst in einem Vorwort. Das ist ebenso angenehm wie entgegenkommend und für alle interessant, die in dieser Richtung gerne lesen oder schreiben.

Drei Prozesse gegen Personen, die sich vermeintlich im Roman wiedererkannt haben, hat Simenon verloren. „Pedigree“ heißt er, und es ist sein umfangreichster Roman, Deutsch von Hans-Joachim Hartstein.

Hier die französische Wikipedia-Seite dazu, die auch schon interessant ist.

***

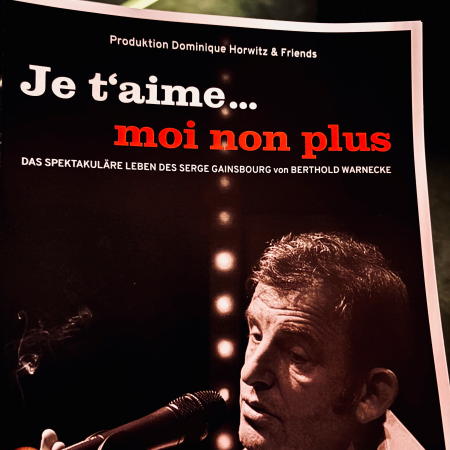

Am Abend dann weiter mit einem anderen Herrn aus dem französischsprachigen Raum. Diesmal nicht belgischer Abstammung, sondern aus ukrainisch-jüdischer Richtung: Serge Gainsbourg. Dominique Horwitz erzählte, sang und spielte sein Leben in den Kammerspielen.

Wofür er geeignet wie kaum ein anderer sein dürfte. Vor etwa 25 Jahren habe ich dort schon seinen Brel-Abend gesehen, in Begleitung von … Und sehen Sie, da ist es wieder, das Erinnerungsproblem. In Begleitung einer Frau sah ich es jedenfalls, so viel immerhin wird feststehen, und der Abend beeindruckte damals sehr.

Vier Musiker begleiteten Horwitz in einer wilden, aparten Mischung aus dem Sound der Sechziger und Jazz. Es waren großartige Musiker, soweit ich das beurteilen kann, und es ging nicht um brave Begleitmusik, sondern um üppig inszenierte Melodien und Stimmungen.

Der Abend lohnte sich schon wegen der rauschhaften, exzessiven Version von „Bonny & Clyde“ und wegen der geschickt inszenierten, wehen Varianten von „Je t’aime“ und von „Je suis venu te dire …“.

Einige französischsprachige Frauen um mich herum gingen bei den schnelleren Stücken dermaßen ab, dass die ehrwürdigen Sitzreihen in den Kammerspielen bedenklich in Bewegung gerieten. Es war eine Wirkung, mit welcher der geehrte Künstler fraglos hoch zufrieden gewesen wäre.

Seine Schattenseiten, an denen bekanntlich keineswegs irgendein Mangel bestand, wurden nicht verschwiegen, als beschönigend konnte man den Abend kaum verstehen. Als Würdigung seiner ebenso fraglosen künstlerischen Leistungen kam es mir aber alles recht und angemessen und brillant umgesetzt vor.

Horwitz rauchte dabei auf der Bühne eine Gitanes nach der anderen, wie es nun einmal zum inszenierten Sänger gehört. Ich habe mehrere Jahre im Büro mit jemandem gearbeitet, der so viel wie Gainsbourg geraucht hat, und auch Gitanes. Ich weiß also, wie das riecht. Wie die Möbel, die Wände, die Kleidungsstücke und auch wie die Haut riechen, wenn man sechzig und mehr davon am Tag durchzieht. Es ist ein hartnäckiger, lange verbleibender Geruch, den man selbst dann eklig finden kann, wenn man selbst raucht, wie es damals bei mir noch der Fall war. Das will etwas heißen, denke ich, es ist ein spezielles Gift.

Ein widerlicher Geruch, bei dem man unwillkürlich irgendwann denkt, dass man diesen Konsum kaum lange überleben kann. Man denkt es vermutlich sogar mehr als bei anderen Marken – es war damals aber auch noch eine andere Tabakvariante als heute. Es lässt sich so mittlerweile nicht mehr aufführen.

Aber wie auch immer. Längst sind sie entsprechend tot, die beiden Raucher. Der Sänger und auch der Kollege, mein damaliger Chef. Es waren beide auf ihre Art Genies und vollkommen Durchgeknallte, in höchst unterschiedlichen Fächern.

Draußen im Grindelviertel neben den Kammerspielen leuchten mir dann später Erinnerungszeichen durch die Novembernacht. Ach guck, denke ich im Vorbeigehen, das gibt es also auch noch, das Lokal. Die Szenen darin sind allerdings auch lange her, und was aus ihr geworden ist – diesmal weiß ich, wer es war – das ist mir nicht bekannt. So fern sind diese Abende, und so seltsam präsent dabei einige Sekundenschnipsel der erlebten Szenen. Mir sind sogar Gesprächsstellen im Gedächtnis, bei denen ich etwas gesagt habe, das ich hinterher, also zu spät wie meistens, falsch fand – ach, man könnte glatt Chansons über dergleichen schreiben.

Also wenn man denn könnte.

Jetzt ans Schenken denken: Es gibt zwei Wiederholungsabende in den Kammerspielen im März, man wird dafür sicher noch Karten bekommen können, während ich für den Abend gestern die vorletzte Karte erworben habe. Für Frankophile, Gitanesraucher und Süchtige aller Art, für Poeten, Musikliebende und von der Liebe erfüllte oder aber enttäuschte Menschen. Damit kann man nicht viel falsch machen. Und nein, keine bezahlte Werbung.

***

Sie können hier Geld in die virtuelle Version des Hutes werfen, herzlichen Dank! Sollten Sie den konventionellen Weg bevorzugen und lieber klassisch etwas überweisen wollen, das geht auch. Die Daten dazu finden Sie hier. Wer mehr für Dinge ist, es gibt auch einen Wunschzettel.

> dieses schnelle Vergessen.

Ist aus meiner Sicht eher die Frage, ob „viel diskutiert“ immer zum Klassiker reicht, der noch nach Jahrzehnten relevant ist – taugt halt nicht jeder zum Goeth Kann man im kleineren Maßstab und auf ganz anderem Felde zum Beispiel an der sogenannten „Dubai-Schokolade“ beobachten 🙂

Anderes Beispiel: Ich hatte mal im Gutenberg-Projekt wirklich faszinierende Bücher von um 1900 gefunden, die deutsche Auswanderungen in die damals noch recht ungezähmten USA schilderten. Durchaus beachtliche literarische Qualität, hoher Unterhaltungswert – nach meiner Recherche seinerzeit Publikumshits, teilweise Millionenseller. Sie und niemand hier aus dem Publikum wird diese Autoren oder deren Bücher kennen.

Max Frisch ist m.E. wie Franz Kafka, entweder man mag es oder nicht, wobei ich mit Kafka subjektiv besser zurecht komme.

An Frisch bin ich geraten, als unser Nachwuchs in der Schule mit „Homo faber“ als „dem Klassiker“ von ihm malträtiert wurde. Es war zwar klar Stoff am Gymnasium und in den höheren Klassen, aber viele, um nicht zu sagen die meisten Schüler, dürften kaum kapiert haben, worin die Zwischenebenen und Handlungsstränge bestehen in diesem Buch. Das dann in einem schon ziemlich mitgenommenen Reclam-Heft vorgesetzt zu bekommen, animiert auch nicht gerade;-)

Nossack ist ebenfalls ein blinder Fleck.

Andererseits ist es doch normal und gut, wenn andere Zeiten andere Literatur bevorzugen. Es gibt zwar nach wie vor die alten Klassiker, aber es kommen ja auch neue Werke dazu. Wobei nach meinem Eindruck so richtige Klopper wie von Thomas Mann kaum noch entstehen oder nicht im Mittelpunkt stehen. Die hat man am ehesten noch als Chroniken wie die des Klosters Reichenau, aber sehr selten als Roman.

Am ehestens würde ich die mindestens konfliktbeladenen und unterschweillig auch kritischen Bücher von Juli Zeh z.B. dazu zählen, die recht oft Alltag und darüber Politik verknüpft und damit ein gewisses Bild der Jetztzeit spiegelt.