Gelesen

Januar – Gedichte. Ausgewählt von Evelyne Polt-Heinzl und Christiane Schmidjell. Da hat die Reihe tatsächlich etwas geschwächelt, und kann doch überhaupt nichts dafür. Die Auswahl ist nämlich ausgezeichnet wie immer, daran liegt es nicht. Aber das da draußen, das war nun einmal kein Januarwetter, jedenfalls nicht in Hamburg. Das passte nicht zusammen, der Blick aus dem Fenster und die Lyrik, das war, als wenn man Weihnachtslieder im Juni singt. Das Wetter hier war November, vielleicht auch Februar, aber Januar – nein, das hätte doch anders gehört. Das gehört so wie in den Gedichten dieser Sammlung, mit Schnee und Frost und Eis und so. Noch ein paar Jahre Klimwandel und man muss wohl die ganze Gedichtbandreihe komplett umstellen und neu sortieren, Monatsnamen ordnen da bald nichts mehr ein..

Der Februarband liegt hier natürlich schon bereit, da wird es aber sicher viel um den Karneval gehen – das muss man als Hanseat natürlich überblättern. Mal sehen, was dann noch übrigbleibt.

Erich Kästner: Doktor Erich Kästners lyrische Hausapotheke.

Das sind die bekannteren Gedichte, Verse als Medizin für alle Gelegenheiten. Das Buch gehört in jeden gepflegten Haushalt und wenn man es länger nicht in der Hand hatte – es ist ein Genuss, es wieder zu lesen. Hilfreich und tröstend wie eine Wärmflasche. Und genau wie eine Wärmflasche erinnert es an früher.

Erich Kästner: Die 13 Monate. Mit 13 Graphiken von Celestino Piatti.

Celestino Piatti, das muss man jüngeren Lesern vielleicht erklären, hat früher alle dtv-Buchcover gestaltet, gefühlt waren das etwa 10.000 Bändchen, die er bienenfleißig verziert hat, Monat für Monat erschienen mehrere neue Bücher mit Titelgrafiken von ihm. In immer gleicher Manier, meist in immer gleicher Farbgebung. Dicke schwarze Ränder, leuchtendes Rot oder Gelb, ein Piatti war immer auf den ersten Blick ein Piatti. Buchhandlungen mit dtv-Drehständern sahen immer ein wenig aus wie eine Piatti-Vernissage, es gab allerdings in der Regel keinen Sekt und keine Häppchen zur Begrüßung.

Die Gedichte sind von erheblicher Melancholie, aber das passt natürlich zur Betrachtung des Kalenders, das muss wohl so.

“Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege,

Der Weihnachtsmann ging heim in seinen Wald,

Doch riecht es noch nach Krapfen auf der Stiege.

Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege,

Man steht am Fenster und wird langsam alt.”

Abseits der bekannteren Bände ganz sicher mein Lieblingsband. Die Kritik war damals überhaupt nicht begeistert, man fand das alles eher flach. Ich finde es ganz wunderbar. Vielleicht weil ich auch am Fenster stehe und langsam alt werde. Kann sein.

Klaus Kordon: Die Zeit ist kaputt – Die Lebensgeschichte des Erich Kästner.

Das ist ungemein erhellend, wenn man sich für Kästner interessiert oder gerade seine Gedichte und anderen Werke nachliest. Da hatte ich doch mehr Bildungslücken, als mir bewusst war, was seinen Lebensweg betrifft. Man liest auch einiges aus seinen Schriften schon noch ein wenig anders, wenn man um die genauen Umstände weiß, die in diesem Buch erzählt werden.

Wojciech Kuczok: Im Kreis der Gespenster – Erzählungen. Deutsch von Friedrich Griese. Eines der Bücher, bei denen es mir vollkommen schleierhaft ist, wie es in meinen Besitz kam. Hat es mir jemand empfohlen? In dem Fall vielen Dank, ich kann mich leider nicht erinnern. Das ist ein jüngerer Autor aus Polen und ich hätte das schmale Buch fast gleich nach der ersten Geschichte weggelegt, die gefiel mir nicht. Aber bei Kurzgeschichten muss man natürlich mindestens zwei lesen, bevor man etwas endgültig weglegt. Und das Buch wurde dann besser und besser, zum Ende hin fand ich es sehr gut. Fast besser noch als die Geschichten sind die kurzen Interludium-Kapitelchen dazwischen, ich mag das sehr, wenn ganz kurze Texte gut funktionieren.

Wojciech Kuczok: Lethargie. Aus dem Polnischen in ganz wunderbares Deutsch übertragen von Renate Schmidgall, das ist so ein Fall, da denkt man beim Lesen ab und zu – na, wenn das mal im Original auch so gut ist. Wirklich groß, was die Übersetzerin da geleistet hat. Sollten Sie das Buch auch einmal lesen, achten Sie doch bitte auf die Formulierung “leibherzig und barmhaftig” an einer bestimmten Stelle. Was für eine überaus kluge Wahl, was für ein schöner Einfall. Und ein guter Roman ist es auch noch. Drei Schicksale, noch mehr Hauptfiguren, sehr präzise geschnitzte Konflikte und nebenbei viel polnische Gesellschaft und Gegenwart. Der junge Schwule, der sich vor seinen Eltern nicht outen mag, der schwerkranke Schriftsteller, dem nichts mehr einfällt, die legendär schöne Schauspielerin, die in fataler Ehe gelandet ist, die sind alle glänzend und mit Hingabe beschrieben. Dicke Empfehlung, das hat mir viel Freude gemacht. Sprachverliebt und mit ausgezeichnetem Blick für Figuren, Beziehungen und Szenen, von Kuczok kann man glatt noch mehr lesen. Allerdings hat Renate Schmidgall wohl nichts weiter von ihm übersetzt, soweit ich sehe. Schlimm.

Vorgelesen

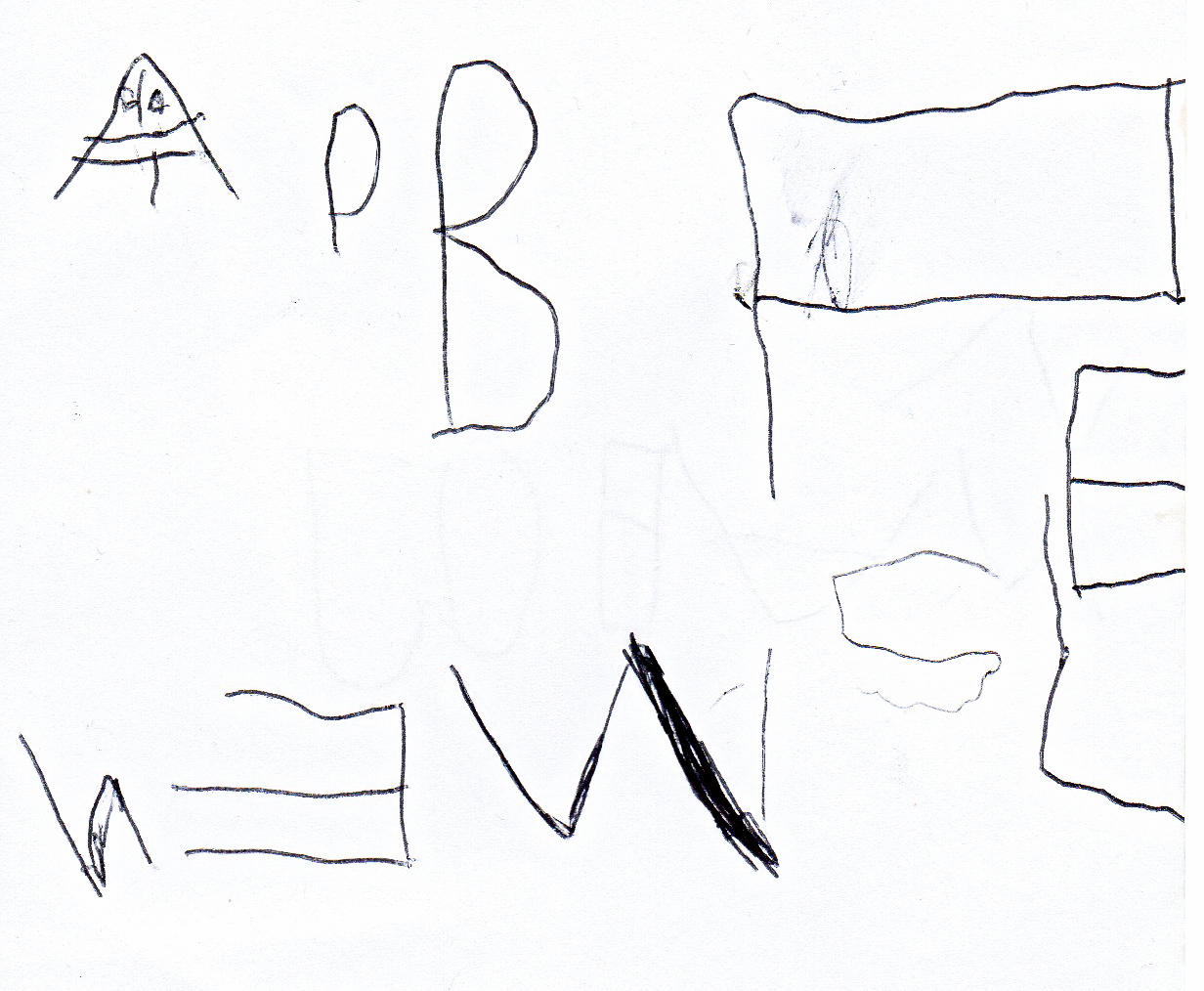

Ich bin gar nicht zum Vorlesen von Büchern gekommen, war aber dennoch dauend mit dem Vorlesen von Wörtern, Buchstaben, Textbruchstücken beschäftigt. Das liegt daran, dass Sohn I weiterhin Lesen übt und Sohn II sich natürlich dranhängt. Allerdings führt das noch nicht zum Lesen von ganzen Texten und Geschichten, eher zu Wortdiskussionen. Wir lesen nach wie vor alles, was die Stadt zu bieten hat, von Straßenschildern bis zu Leuchtreklamen und Aufklebern an Laternenmasten, Hamburg ist überall beschriftet. Wir haben mit einiger Ernüchterung festgestellt, dass der Anteil englischer Wörter in der Stadt noch viel, viel höher ist, als man es sich ohnehin schon vorstellt – am Englischen scheitert man aber immer wieder gnadenlos als Leseanfänger.

Ein wenig seltsam ist es auch, dass man in der Schule Regeln lernt, die draußen gar nicht gelten. Warum steht an der Bäckerei “BackCafé”? Wieso ist da ein Großbuchstabe mitten im Wort? Darf man das, wer darf das, warum darf Sohn I das dann nicht? Das ist alles gar nicht so einfach.

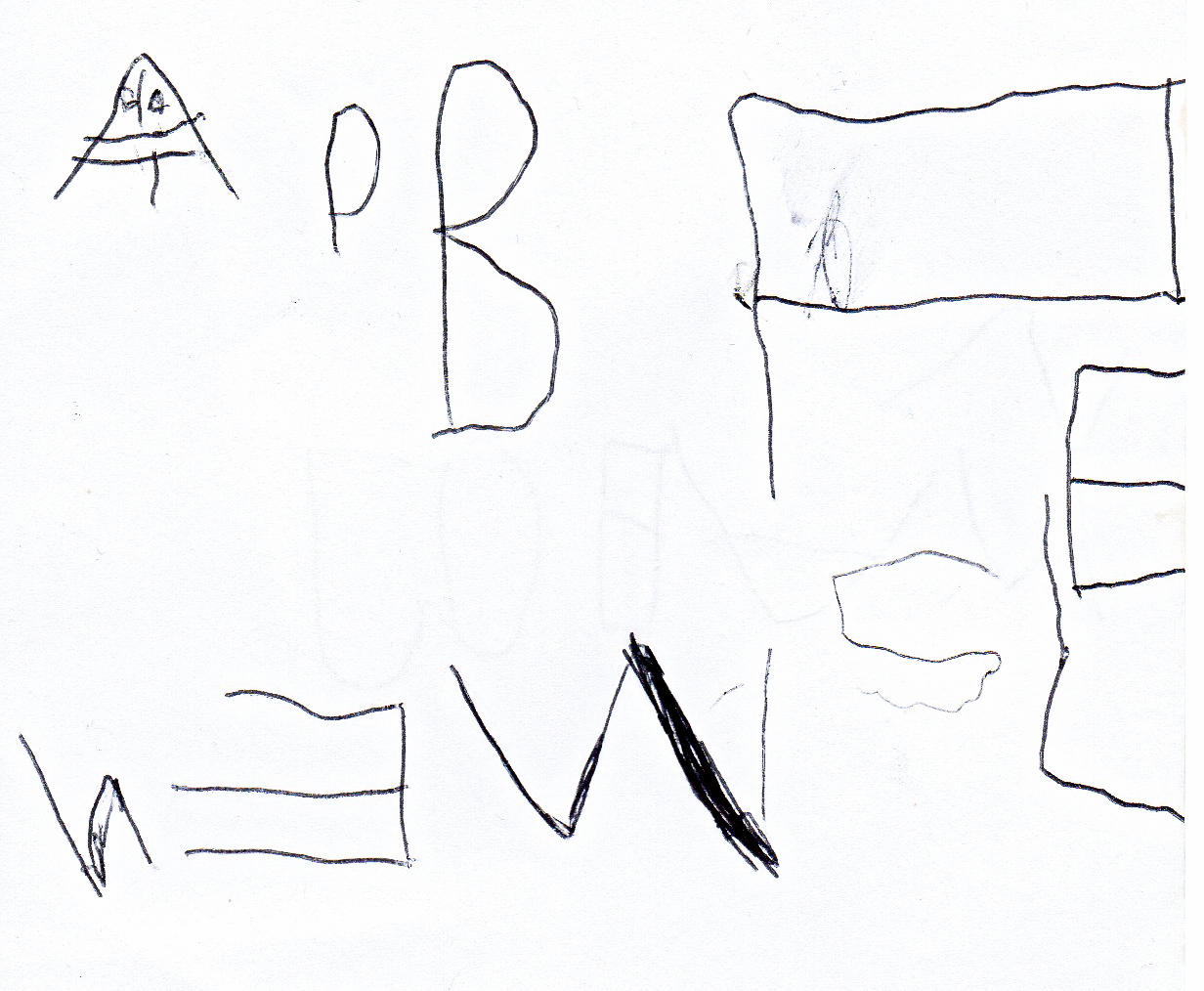

Sohn II hört bei all dem zu, denkt nach und lernt vor sich hin, wobei er bemerkenswert wenig sagt, aber viel abspeichert. Wenn er schreibt, wird es typografisch interessant, man sehe sich etwa diesen Einkaufszettel von ihm an, auf dem er “Apfelsinen” notiert hat. Wenn der Platz nicht reicht, schreibt er eben in der nächsten Zeile zurück, warum auch nicht.

Ansonsten habe ich auch deswegen wenig vorgelesen, weil Sohn I gerade nichts als Comics verschlingt und das Vorlesen von Comis furchtbar ist. Man möchte sich, wenn man das als Vater erlebt, noch im Nachhinein bei allen entschuldigen, die man selbst als Kind damit bedrängt hat. Wirklich, das ist schlimm. “Was sagt der da?” “Der sagt Uff.”

Die Herzdame liest den Söhnen Sagen vor: “Die schönsten Sagen aus aller Welt”, nacherzählt von Katharina Neuschaefer und ist gerade bei den Nibelungen angekommen. Da müsste ich eigentlich zuhören, ganz sattelfest bin ich da sicher auch nicht mehr. Sohn II besteht außerdem auf der nahezu täglichen Lektüre von “Swimmy”, einem Bilderbuch von Leo Lionni, übersetzt von James Krüss. Mehr zum Buch hier.

Gesehen

Ich habe tatsächlich Filme gesehen, ist es zu fassen? Und sogar mehrere, ein höchst ungewöhnlicher Monat.

Neue Vahr Süd. Den Film kannte ich noch nicht, das Buch schon. Ich fand den Film gut, nur den Soundtrack stellenweise seltsam unpassend, das hat man ja auch eher selten. Die Musik hat mit der Zeit, in der die Handlung spielt, nichts zu tun, das stört, da ist man im falschen Jahrzehnt. In Film und Buch sind übrigens alle Vorkommnisse, Witze und Szenen verbraten, die ich selbst jemals über die Bundeswehr erzählen könnte, was ein klein wenig gemein ist. Aber wenn Sven Regener vor einem da war, dann hat man natürlich nichts mehr zu melden. Ich fand den Film jedenfalls ganz unterhaltsam und witzig.

Willkommen bei den Sch’tis. Das haben natürlich alle schon gesehen, nur wir wieder nicht, schon klar, wir kommen ja zu nix. Eine Komödie, von der man auf keinen Fall zu viel erwarten darf, unterm Strich ist der Film schlicht harmlos und ganz nett. Es geht aber über weite Strecken um Sprachwitz und sprachliche Marotten, da bin ich verloren, so etwas liebe ich. Man hat für die deutsche Fassung des Films einen Dialekt neu erfunden und ich finde, man hat das sehr gut gemacht. Und da die Herzdame da ähnlich tickt wie ich, dauert es vermutlich Wochen, bis wir das Sprachverhalten und die Vokabeln der Hauptfiguren wieder los werden. Dasch ischt aber egal, unter unsch Blödbommeln.

Gespielt

Ich kann mich nicht erinnern, mit den Kindern etwas gespielt zu haben. Es war eher ein Monat voller grippaler Infekte und etwas trübsinnigem Herumhängen, das ist aber auch einmal schön. Wenn jeder für sich irgendwo chillt oder arbeitet oder bastelt oder CDs hört oder einschläft oder was auch immer, das muss man gar nicht in pädagogischem Eifer mit Brettspielen oder anderem Entertainment unterbrechen. Finde ich.

Gehört

Keine wilde neue Liebe gefunden. Dafür gerne wieder einmal Madness gehört. Am frühen Morgen, das ist ja gute Aufwachmusik. Das finden zwar nicht alle in dieser Familie, aber egal. Ich bin zuerst wach, ich mach die Musik an.

Und schöne Wintermusik findet man übrigens auf dem neuen Album von Diana Krall, “Wallflower”, auf dem sie Popklassiker interpretiert. Kann man statt Heizung anmachen.