Und noch ein Dank…

An die Leserin H.K. aus meiner Heimatstadt, die den Jungs ein Stickerbuch geschickt hat, nämlich dieses hier. Die Stickerbücher von Usborne lösen hier nach wie vor große Begeisterung aus, ich kann die auch als Mitbringsel sehr empfehlen. Die stehen noch nicht in jedem Kinderzimmer, gefallen aber allen Kindern, so weit ich es mitbekomme. Herzlichen Dank!

Schtzngrmm

Wenn man in diesen Wochen vor unserer Wohnungstür steht und eine Weile den Familiengesprächen lauscht – man hält uns vermutlich für irre. Was machen die da drin? Sprachübungen? Deklamieren sie, rezitieren sie? Reimen sie, lernen sie ein Theaterstück, verbiegen sie einfach nur Sprache, beleben sie den Dadaismus neu? Die Buddenbohms. Wirkten immer schon ein wenig seltsam.

Dabei lesen und schreiben wir nur. Und denken deswegen etwas anders nach, etwas lauter, etwas zielführender im Sinne der Rechtschreibung. Sohn I ist seit ein paar Wochen Grundschüler, da wird es Zeit für ein Update, das war ja versprochen. Wie läuft das Lesenlernen mit der so leidenschaftlich umstrittenen Anlauttabelle? Schreibt das Kind? Nützt das alles was, was die Pädagogen da ersonnen haben, oder geht die Kultur doch unter, während die Bordkapelle noch unverzagt das ABC-Lied spielt. Fragen über Fragen, ich beschreibe einmal, auf welchem Stand wir gerade sind.

Sohn I kann Einkaufszettel, Notizen und kurze Sätze schreiben, er kann Schilder lesen, Haltestellennamen erkennen und Straßennamen enträtseln. Er kann auch ganz langsam Bücher lesen, das ist nur furchtbar anstrengend und er sieht nach wie vor dabei so aus, als käme irgendwann Rauch aus seinen Ohren. Der Kopf wird rot, die Handknöchel weiß, aber es geht! Er liest, keine Frage.

Er macht es sich natürlich leicht, der Mensch sucht den bequemen Weg und dieser ist sowieso eher Filou als Fleißsternchensammler. Er liest in den Lustigen Taschenbüchern erst einmal die lautmalerischen und angenehm groß geschriebenen Geräuschbeschreibungen. Er amüsiert sich über KAWUMM und FUMPPP und WUUUUUUUUSCH und ZISCH. Und fragt sich, wie viel von den Geschichten er allein dadurch verstehen kann. Braucht man den Rest wirklich, das kleine Zeug in den Sprechblasen? Was macht das große Wort mit der Handlung? Und passt es überhaupt? So rutschen die Buchstaben allmählich in die Geschichten. Das ist noch nicht viel, aber das ist egal, das übt. Er liest auch in Wahrheit keine Haltestellennamen, er liest nur die ersten drei Buchstaben. “Röd…” das kann in Hamburg nur der Rödingsmarkt sein, warum sollte man sich da mehr Mühe geben? Mit der Methode kann man natürlich auch reinfallen, das muss er erst noch etwas justieren. Wenn da etwa ein Wort mit “Superhe…” anfängt und daneben Spiderman und Batman herumturnen, dann ist es für ihn ziemlich klar, dass man aufhören kann, was soll da schon stehen? Superhelden natürlich. Das steht da aber gar nicht, da steht Superheroes. Macht das was? Aber nein. Sowieso gilt: Wenn ein Wort sehr komisch ist, dann ist es ein englisches Wort, das weiß er auch schon. Wie oft das vorkommt, das merkt man wieder, wenn man einen neben sich hat, der alles buchstabiert. N…i…g…h…t – was? Nicht? Nickt? Das ist schon sehr, sehr kompliziert, vieles bleibt aber doch einfach. Vorne Ham… , das ist Hamburg, eh klar. Kommt meistens hin.

Nach der Methode lesen wir Erwachsenen übrigens auch, man merkt es nur nicht. Wir erfassen nicht alle Buchstaben, uns reichen gerade so viele, dass unser Hirn auf das richtige Wort im Kontext kommt, dann geht es zum nächsten Wort. Deswegen ist es so schwer, Tippfehler zu finden, besonders eigene, da weiß man zu viel Kontext. Wir fangen allerdings nicht mehr unbedingt vorne mit dem Erfassen der Buchstaben an, das Kind schon. Alles Lernen fängt eben vorne an.

Sohn I schreibt also Einkaufszettel, er schreibt Tomate, das klingt nach Tooooooooommmmmmmma…t…t….t…t. Und dann? Was kommt da hinten dran, dieser seltsame Laut, was ist das? Das ist eigentlich eher ein kümmerliches Schwa als ein stolzes E, dem muss man beim Sprechen etwas auf die Beine helfen, sonst hört man es nicht: Tomaté. Oder sagen wir Tomatö? Und dann Banané. Und wenn man zehnmal Banané gesagt hat, dann läuft das Wort natürlich Gefahr, im Familienslang so zu bleiben. Bzw. zu bleibén, weil es eben nicht bleibn heißt. B…l…a….i…b…e…n. Sprechen Sie das mal aus, wir reden hier gerade dauernd so, das ist interessant. Da ist ein A drin, und wenn man auf diese Art Mais auf einen Einkaufszettel schreibt, dann schreibt man das richtig. Aber Reis nicht. So schwer!

Man hört die Wörter wieder neu, man macht sie nackt und stellt sie bloß in ihren Silben, man vergrößert sie und pustet sie auf, man gibt ihnen Laute, die ihnen niemand mehr anhört. Sagen Sie mal Schlange, so ganz normal – da hört man das G gar nicht. Und wenn man darauf achtet, dann ist zumindest bei uns Norddeutschen der Laut nicht zu hören, den man macht, wenn man Schlan-ge sagt, ganz langsam, sehr betont, mit lustvollem G. Das akzentuierte G ist im Mund viel weiter vorne als der beiläufig reduzierte Konsonant in der Mitte der schnell gesprochenen Schlange. Faszinierend! Hört man da übrigens, bei diesem “faszinierend”, dass das erste I kein E nach sich zieht, das zweite aber schon? Fasziiiiiniiii… Man kaut auf der Sprache herum, man spuckt Konsonanten, man lässt Vokale aus dem Mund laufen und überall hängen Silben in der Luft. In der Lu-f-t.

Sohn II hat währenddessen seine Vorliebe für das Beatboxen entdeckt, er übt unentwegt an allen Geräuschen, die sich mit dem Mund nur machen lassen, und das sind viele. Und da er schon seit Wochen übt, kann er das verdammt gut. Nicht gut im Sinne des Beatboxings, gut eher im Sinne einer eigenen Klicksprache, wie man sie aus Afrika kennt, Wobei Sohn II die stimmlichen Laute und die Klicks nicht mischt, sondern sie hinten an die Wörter hängt. Er sagt also, wenn er etwas bekommt, nicht danke, er sagt etwas, das klingt wie danketskpfftk. Wenn man das ganz langsam und deutlich spricht und versucht, jeden Konsonanten mitzunehmen, kann man ahnen, wie es bei ihm klingt. Nicht wie ein Geräuschbrei, eher tatsächlich wie eine entwickelte Sprache. Er hat verschiedene Sounds für verschiedene Stimmungen, er klickt oder beatboxt sogar abends im Bett, bis er eingeschlafen ist. Ein wenig klingt das nach einem schmatzenden Meerschwein, manchmal aber auch nach einem ganz, ganz leisen Rhythmusgerät. Wenn Sohn I ein Wort lautiert, um zu verstehen, wie es geschrieben wird, hört Sohn II zu. Wenn Sohn I “lobt” sagt, dann muss er die Endkonsonanten aufdröseln, das macht er durch langsames Sprechen:”lo-b-t.” Dann kann er es schreiben. Während er schreibt, greift Sohn II die Endkonsonanten auf, b-t, b-t, b-t, sie werden immer schneller, sie werden irre schnell, sie bekommen einen Rhythmus, einen Beat. Währenddessen hat Sohn I geschrieben und liest noch einmal, er fängt mit einem langgezogenen looooooo an, das ist eingerahmt vom unentwegten btbtbtbtbtbtbtbt seines Bruders. Das geschriebene Wort wird mir gezeigt, gemeinsam überlegen wir, ob da ein B oder doch ein P klingt, wir sprechen das laut und überzogen, das macht einen Heidenspaß. Und weil Reime hier auch gerade in Mode sind, wird aus dem einen buchstabierten Wort schnell ein fix gedichtetes “Wer toooobt, wird geloooobt”, das man unendlich oft wiederholen kann, weil es so toll klingt. Der Jandl fällt einem ein, Schtzngrrm, kennen Sie das? Kein Gedicht für Kinder, das sicher nicht. Aber doch nah am Thema.

Wobei auch Ottos Mops nicht weit von den Sprachspielereien hier entfernt ist. Und absolut kinderkompatibel.

Sohn I geht gelassen damit um, dass er nicht jedes Wort richtig schreibt, er scheint das nicht als umwerfenden Misserfolg zu betrachten, das lernt man eben irgendwann. Er schreibt “Schips” auf den Einkaufszettel und sieht im Laden, dass da “Chips” steht. Aber das macht gar nichts, das Wort ist wieder englisch und damit ist das schon geklärt, das kann er ja nicht wissen. Die spinnen, die Briten, das reicht als Erklärung. Die Buta schreibt sich Butter, na ja, das kann man später genau lernen. Gekauft wird jedenfalls das richtige Produkt, man soll den Erfolg nicht unterschätzen, der liegt auf der Hand oder eben im Einkaufswagen.

Ansonsten steigert hier die Medienerziehung die Motivation, und zwar erheblich. Wir schreiben alle plötzlich mehr mit der Hand, weil sich hier alles um die Schrift dreht, aber es gibt auch noch eine ganz andere Welt, da tippt man die Buchstaben. Der Sohn möchte in den Legoladen gehen, dann soll er es bitte im Familienkalender auf dem iPad notieren, sonst vergisst man das doch so schnell. Und wenn Sohn I wissen möchte, welche ferngesteuerten Autos es gibt, dann muss er das eben in einer Suchmaschine eingeben und sich die Ergebnisse ansehen. Da bastelt er sich also “ferngesteuert” zurecht, das ist mühsam, sehr mühsam, aber da hat er ein Ziel, denn es ist bald Weihnachten und er hat einen Wunschzettel. Motivation ist alles, das klappt schon. Heißt es Auto oder Audo? Und dann, Papa, guck mal! Das ist ein irrer Effekt, die Software schlägt ja Wortschreibungen vor! Und da steht auch schon Auto. Ha! So geht das also, so kommt man weiter, so sieht man, was man schreiben wollte, plötzlich glasklar vor sich, das ist aber mal interessant. Das geht auch auf dem Handy, er tippt einen Buchstaben und schon schlägt das Handy ein Wort vor, wie toll ist das denn? Es reißt ihn mit und er nimmt einfach irgendeinen Vorschlag an, immer wieder und wieder, er schreibt einen ganzen Satz auf diese Art, da steht: “Die Frage nach den Fragen der Frage ist die Sonne der Perspektive.”

Das ist einfach nur irgendein Unsinn aus der Rechtschreibkorrektur, nichts davon hat das Kind gemeint oder gedacht, das ist nur Zufall, das ist irres Getippe. Oder aber irgendein Geschwurbel aus dem dritten Semester Philosophie, wer weiß. Wir bewahren den Satz besser auf, vielleicht braucht man ihn noch einmal.

Was ich sagen wollte: Lesenlernen läuft.

Zwischendurch ein Dank…

… an die Leserin T.K., die den Jungs „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ von Michael Ende geschickt hat. Das Buch war tatsächlich, warum auch immer, bisher in diesem Haushalt nicht vorhanden, manche Lücken sind ja doch erstaunlich. Den Titel hat sich Sohn I schon selbst zusammenbuchstabiert, den Rest lese ich dann demnächst vor.

Vielen Dank!

Die Herzdame backt: Gedeckter Apfelkuchen

Nachdem das Kleid der Herzdame bei der letzten Ausgabe von „Die Herzdame backt” zu quasi tumultartigen Zuständen in meinen Timelines geführt hat, fahren wir das jetzt etwas zurück, das Niveau kann man so nicht halten. Sie trägt auf den Bildern in dieser Folge also nur ein beliebiges Kleid aus dem Schrank, eines ganz ohne Quellenangabe. Just an old frock, wie Dame Edna sagen würde. Kennt man die überhaupt noch? Egal.

Es geht um gedeckten Apfelkuchen, also um einen Kuchen, der mit dem einen oder anderen Rezept definitiv in jeden gepflegten Haushalt gehört. Gebacken wird der hier nach einem Rezept von dem Apfelhof im Alten Land, den wir regelmäßig zur Apfelernte besuchen, der letzte Text dazu steht hier [nicht mehr]. Es ist, so steht es auf einem Zettel von dem Hof, ein Rezept nach Oma Wilhelmine. Also quasi ein wilhelminischer Apfelkuchen, wir wollen hier ja keinen Wortwitz auslassen.

Man braucht:

150 g Margarine

1 Ei

100 g Zucker

1 Pck Vanillezucker

1 Prise Salz

300 g Mehl

2 gestr. TL Backpulver

1,5 kg Äpfel – genau nach Rezept geht es um Äpfel der Sorte Finkenwerder Herbstprinz. Andere Sorten gehen aber auch, sagen unsere Erfahrungen.

Etwas Zimt

2 EL Zucker zum Dünsten

Der Finkenwerder Herbstprinz mag perfekt geeignet sein, wir machen hier aber Apfelkuchen, wenn Äpfel weg müssen. Und das sind dann eben irgendwelche Äpfel, in diesem Fall irgendeine nicht erkannte Sorte aus Frankreich, wir hatten gerade Besuch von da mit Obst im Gepäck.

Für den Teig wird die Margarine, die wir übrigens klammheimlich gegen Butter getauscht haben, mit Ei, Zucker, Vanillezucker und dem Salz verrührt. Mehl und Backpulver wird dabei nach und nach dazugegeben. Dann wird der Teig geteilt. Zwei Drittel davon werden in einer Springform ausgerollt und an den Rändern hochgedrückt.

Dieser Teil des Teigs wird als Boden bei 200 Grad 10 Minuten gebacken. Den Rest des Teigs vor den Kindern in Sicherheit bringen und zur Seite stellen.

Die Äpfel schälen und würfeln. Das können im Prinzip Kinder übernehmen, die sind damit faszinierend lange still und besinnlich beschäftigt. Allerdings sieht dann der Fußboden aus wie auf dem folgenden Bild. Irgendwas ist immer.

Sollten Kinder versehentlich zum falschen Obst greifen, erklärt man geduldig Unterschiede. Wobei ich natürlich etwas im Vorteil bin, denn als Controller kann ich jederzeit das tun, was sonst kaum jemand kann, nämlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Zahlt sich der Beruf doch einmal aus!

Dann die Äpfel mit etwas Zimt und zwei EL Zucker etwa 10 Minuten dünsten.

Die angedünsteten Äpfel als Füllung auf den Boden geben.

Den Rest des Teiges rund ausrollen und vierteln. In der Theorie geht der folgende Schritt leichter, wenn die Arbeitsfläche bemehlt ist. Das ist allerdings tatsächlich Theorie, das Zeug klebt immer wie Teufel. An allem. Immer.

Der Kuchen wird damit abgedeckt. Es macht nichts, wenn man die Viertel nicht in ästhetisch ansprechenden Stücken abgelöst bekommt, das verbackt sich. Keine Panik. Mitdenkende Leserinnen merken bei den nächsten Bildern, das wir komplett vergessen haben, den unteren Teigteil vorzubacken – das bitte nicht nachmachen, das ist strategisch unklug.

Auf der untersten Ebene im Backofen bei 200 Grad 35 Minuten fertig backen.

Laut Rezept soll man den Kuchen noch mit Zuckerguss verzieren, die Herzdame streut lieber VOR dem Backen Rohrzucker drüber.

Das geht sehr einfach, das geht auch ziemlich schnell, jedenfalls wenn die Äpfel kleingeschnitten sind, und das schmeckt verblüffend super.

Nicht im Bild eine eigentlich essentiell wichtige Zutat, die Schlagsahne. Oder, um einmal eine akut vom Aussterben bedrohte Hamburger Vokabel unterzubringen: Schlaggermaschü. Ist das nicht schön? Das klingt schon so, wie es sich im Mund anfühlt. Schlaggermaschü. So ein wunderbares Wort, das sollte viel mehr gepflegt werden.

Ein Update bei „Was machen die da“

Drüben bei „Was machen die da“ haben Isa und ich heute einen Theaterautoren, Musicalübersetzer, Puppenspieler, Dingemacher, das Porträt findet man hier.

Klingelstreich

Je älter man wird, desto öfter muss man sich fragen, ob das, was einem nicht passt, wirklich objektiv blöd ist – oder ob man nur ungnädig und bockig wird, ob man schon längst auf dem Weg zum Nörgelrentner ist. Das gilt natürlich besonders für Technik. Bleibt man offen und modern, oder schottet man sich ab, träumt von damals und verweigert die Gegenwart? Man hat vermutlich die Wahl.

Ich öffne die Tür zum Bürohaus, in dem ich arbeite, mit einer Chipkarte. Das ist praktisch, aber nicht praktischer als ein Schlüssel. Der Vorgang ist ähnlich. Eine Chipkarte ist modern, aber diese Moderne stört nicht, es sei denn, die Anlage fällt aus. Das tat sie aber noch nie. Chipkarten sind okay, das kann man machen. Wenn ich keine Chipkarte hätte, müsste ich im Büro klingeln. Es gibt aber gar keine Klingeln mehr. Es gibt jetzt einen Bildschirm an der Tür, auf dem „Anleitung Klingelanlage“ steht. Alle paar Sekunden wechselt die Anzeige ins Englische: „Door bell guidance.“ Berührt man diesen Bildschirm, wird dort erklärt, wie man mit Pfeil rauf und Pfeil runter aus den angezeigten Namen im langen, mehrseitigen Klingelmenü den richtigen auswählen kann, auf den man dann endlich drücken darf. Das dauert eine ganze Weile. Man steht als Anwender sprachlos davor und denkt sich: „Also früher hatten wir einfach so einen Klingelknopf. Mit einem Namen daneben. Das ging doch auch.“

Und da muss man sich schon fragen – steht man gerade vor einer völlig bescheuerten technischen Entwicklung, die sich nur Menschen ausgedacht haben können, die einen ganz eigenen Humor haben? Oder versteht man die sich ändernde Welt nicht mehr recht? Ist man schon abgehängt? Ich denke schon seit Tagen intensiv darüber nach. Und es sieht nicht gut für die Klingelanlage aus.

(Dieser Text erschien als Kolumne in den Lübecker Nachrichten und in der Ostsee-Zeitung)

Gelesen, vorgelesen, gesehen, gespielt und gehört im Oktober

Ilse Helbich: Grenzland Zwischenland. Zu Ilse Helbich, die sicher nicht allgemein bekannt ist, habe ich hier im Juli bereits etwas notiert. In diesem Buch geht es um das Älterwerden und um das Sehraltwerden. Sie beschreibt ihr Erleben und ihre Gedanken mit einer Klarheit, die man sich für sein eigenes Alter wohl erträumen möchte. Sie beschreibt, wie sich alles ändert, ihr Körper, ihre Sicht auf die Welt, die sie sich mehr und mehr nur noch denkend oder träumend erschließen muss, weil die Augen nicht mehr mitmachen und nur noch unklare Blilder liefern. Alles verschiebt sich, Ihr Denken, ihr Wollen, das Verhältnis der Jüngeren zu ihr, das Verhältnis zur Sexualität, zur Vergangenheit. Es ist ein Buch, das man kaum in einem Rutsch durchlesen kann, obwohl es nur ein schmales Bändchen ist. Zwischendurch wundert man sich vielleicht, wieso die Dame sich so gestochen scharf ausdrücken kann und manchmal in Formulierungen einsteigt, die nach ganz anderer Lektüre klingen – dann stellt man fest, dass sie zur Biografie Wittgensteins gearbeitet hat, vielleicht erklärt es das. Wer sich mit dem Alter beschäftigt, und wer würde das nicht irgendwann tun, wird das Buch mit Interesse lesen. Mit großem Interesse. “Der Dünkel allen Jüngeren gegenüber, das heißt, allen gegenüber: Wenn ich euch zusehe, weiß ich, was ihr gerade erlebt, auch ich habe dergleichen erfahren. Ihr jedoch wisst nichts von mir, von den Gegenden, in denen ich jetzt lebe.”

Gleich das nächste Buch von ihr bestellt, Vineta, da geht es um ihre Jugenderinnerungen. Da fehlt dann nicht mehr viel, um ihr Gesamtwerk gelesen zu haben, das ist der Vorteil bei den spät berufenen Autorinnen.

Lars Gustafsson: Der Mann auf dem blauen Fahrrad – Träume aus einer alten Kamera. Deutsch von Verena Reichel. Das letzte Buch, das ich von ihm gelesen habe, “Frau Sorgedahls schöne weiße Arme” habe ich hier erwähnt, da ging es u.a. um Zimtbirnen. Beim Mann auf dem blauen Fahrrad kommen auf den ersten Seiten schon wieder Zimtbirnen vor und jetzt würde ich tatsächlich gerne wissen, was es mit Zimtbirnen auf sich hat. Offensichtlich ist es eine Sorte, gar kein Rezept, wie ich zunächst dachte. Google bestätigt das aber nicht, es ist seltsam. Weiß jemand, was schwedische Zimtbirnen sind?

Ansonsten fand ich den Anfang des Buches etwas schwerfällig, wenn nicht sogar sterbenslangweilig, das habe ich für einen zweiten Anlauf irgendwann sehr viel später weggelegt. Es geht in dem Buch allerdings auch um die Vermischung von Traum und Wirklichkeit, das ist leider eines der literarischen Themen, die ich geradezu lähmend uninteressant finde, da werde ich dann auch ungnädig. Dabei spricht das gar nicht gegen das Buch, das ist natürlich einfach Geschmackssache. Das hat man ja, solche Handlungsmuster, bei denen man Bücher sofort zuklappen möchte. Ich bin jedesmal hell empört, wenn sich irgendein Stück Handlung in einem Buch oder einem Film als Traum entpuppt. Was erlauben Autor! Gedächtnisschwund ist auch so ein unerträgliches, heillos abgenutztes Thema, geh mir weg, das kommt mir nicht ins Haus.

Franz Kafka: Der Verschollene. Ich habe etwa zwanzig Seiten gelesen, das Buch weggelegt, bin eingeschlafen und habe den Albtraum des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts gehabt. Ceterum censeo: Ich vertrage Kafka einfach nicht. Er ist dennoch großartig, gar keine Frage.

Werner Koch: Pilatus. Von Werner Koch mochte ich “Seeleben I”, der Pilatus hier sagte mir aber eher nichts, den habe ich nach der Hälfte weggelegt. Obwohl die Grundidee des Buches interessant ist, da sitzt ein sehr abgehalfterter und zudem schwerhöriger, früh gealterter Pilatus in Rom, am trüben Ende seiner Karriere. Er betrauert seine gerade verstorbene Frau und erinnert sich mitunter an Jerusalem, an die schwierigen Zeiten, an damals. Auch an diesen seltsamen und faszinierenden Barrabas denkt er gelegentlich. Kaum aber, nur hier und da in einem Nebensatz, an diesen Jesus.

Patrick Modiano: “Café der verlorenen Jugend”. Deutsch von Elisabeth Edl. Das habe ich mir nach der Vergabe des Nobelpreises als e-Book heruntergeladen. In meinen Timelines waren nicht gerade wenige, die die Vergabe des Preises an Modiano unter anderem deswegen kritisierten, weil sie ihn überhaupt nicht kannten, ein wirklich bemerkenswert blödes Argument. Ich kannte den Namen, hatte aber noch kein Buch von ihm gelesen. Eine gute Gelegenheit, ihn kennenzulernen, ich habe das auch nicht bereut, im Gegenteil, von ihm lese ich sicher noch mehr. Ich habe die Begründung der Jury nicht parat, aber das ist brillant erzählte, ganz leichtfüßig daherkommende Literatur, die flüchtige Erzählungen über Abgründe webt, das gefiel mir. In Frankreich gibt es übrigens gerade einen kleinen Skandal, weil die Kulturministerin anlässlich des Nobelpreises öffentlich bekannt hat, wegen ihres Jobs keine Zeit zum Lesen mehr zu haben. Mon Dieu!

In diesem Zusammenhang habe ich gegoogelt, wer in Deutschland für die Kultur zuständig ist, es ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, sie heißt Monika Grütters und ich habe den Namen noch nie vorher irgendwo gesehen. Nanu.

Vorgelesen

Tomi Ungerer: Flix. Ein Zufallsfund im Wartezimmer eines HNO-Arztes, in dem ich mit Sohn I über eine Stunde warten musste, da ist man dankbar, wenn ein paar Kinderbücher herumliegen. Text und Bilder von Tomi Ungerer, ein Katzenpaar bekommt ein Baby und es ist ein Hund. Eine Geschichte über Integration und Verständigung, mit Happy End und selbstverständlich großartigen Illustrationen. Ein wenig drastischer, als man es im pinkfarbenen Einhornland mit Glitzer auf jeder Seite gewohnt ist, es ist eben Ungerer. Sohn I war begeistert, ich auch.

Und da wir in diesem Monat das Baby einer Freundin bestaunt haben, hat Sohn II Sehnsucht nach einem Geschwisterchen gehabt und wollte mehrfach das Buch vorgelesen haben, das hier Sohn I auf seine Rolle vorbereitet hat: Benny passt auf von Barbro Lindgren und Olof Landström, Deutsch von Kerstin Behnken. Da geht es um Schweine, ein großer Bruder muss aufpassen, dass sein kleiner Bruder nicht in den Teich fällt, an dem alle kleinen Schweine spielen, auch die anbetungswürdige Klara, auch der böse Rulle. Das Buch verschenken wir quasi reflexmäßig, sobald im Freundeskreis jemand schwanger wird. Gutes Buch. Und nach eingehender Schilderung aller Nachteile ist Sohn II auch zufrieden, wenn es kein Geschwisterchen gibt. Schwein gehabt, sowohl im Buch als auch im Leben.

Gesehen

“Der kleine Nick macht Ferien” – der Film hat, um es gleich vorwegzunehmen, mit dem Humor der Bücher wenig bis gar nichts zu, was natürlich bedauerlich ist. Diverse Filmkritiker lobten den kindertauglichen Humor, man muss ausdrücklich bezweifeln, dass sie Kinder haben. Der Film ist vielleicht ab 10 aufwärts verständlich, ab 12 aufwärts womöglich sogar lustig, vorher eher nicht. Für Erwachsene aber immerhin eine opulente 50er-Jahre-Ausstattungsorgie. Mich kann man mit so etwas immer leicht zufriedenstellen, ich sehe mir wirklich gerne hübsche Kulissen und schicke Kleider an, und das ist überhaupt nicht ironisch gemeint. Sohn II, ganz entschieden zu jung für den Film, fragte zwanzig Minuten nach Beginn des Hauptfilms laut und deutlich verstimmt: “Hört diese Kackwerbung bald mal auf?”

Gespielt

Ich musste dauernd zwei Finger irgendwo hinhalten, weil irgendwelche Kinder, eigene oder Besuchsexemplare, daran Loom-Armbänder flechten wollten. Das ist auf die Dauer doch etwas lästig.

Ansonsten hatte ich zwar die überaus romantische Vorstellung, mit den Söhnen im Herbst viel zu spielen – aber hier war weiterhin größtenteils bestes Wetter und die Kinder jeden Tag bis zum Umfallen draußen auf dem Spielplatz. So wird das nie etwas mit den Brettspielen oder den Karten. Schlimm.

Gehört

Chopin von Pires. Das mit der klassischen Musik funktioniert bei mir bekanntlich nur ab und zu, diesmal blieb ich bei Chopin hängen, die Aufnahmen von Frau Pires. Zu der Dame hier ein Artikel in der Zeit, das ist eine etwas speziellere Pianistin, ich mag die Aufnahmen sehr. Wobei ich natürlich zu sinnigen Vergleichen mit anderen Pianistinnen gar nicht in der Lage bin, da fehlt mir jede Bildung.

Gregory Page. Spotify empfiehlt einem ja auf einer speziellen Seite Musik und zwar tut es das durch bemerkenswert schlechte Algorithmen, die entweder das vorschlagen, was man eh schon hört, oder aber etwas, das exakt genau so klingt – oder vollkommen abwegige Musik, z.B. xbeliebige Neuerscheinungen. Ein zielführendes Konzept steckt offensichtlich nicht dahinter, das kann z.B. das sehr, sehr große Onlinewarenhaus mit A vorne wesentlich besser. Gregory Page ist eine der ganz seltenen Spotify-Empfehlungen, die ich jemals tatsächlich interessant fand. Der macht Retrozeug in Richtung Grammophon, das klingt entspannt, gefällig bis kitschig, ein wenig überkandidelt, melodiös und goldoktobrig, das gefällt mir. Bei Vimeo findet man etliche Filmchen von ihm. Seine Seite ist hier.

White Horse Sessions: Gregory Page „That’s You“ from White Horse Sessions on Vimeo.

Keiner weiß, wie es geschah…

… plötzlich war sie nicht mehr da. Die Zeit nämlich. Ich frage mich schon seit Wochen, wie genau es passieren konnte, ich habe tatsächlich schon mit der Herzdame sinnend vor dem Familienkalender gestanden und nachgegrübelt, was da genau wann passiert ist, aber so ganz verstehen wir es auch im gemeinsamen Bemühen nicht. Tatsache ist aber, dass wir, seit Sohn I auf der Schule ist, also in einer anderen Institution als Sohn II, viel weniger Zeit für alles haben. Vielleicht ist es auch gar nicht viel weniger, aber doch genau so viel weniger, das nichts mehr zusammenpasst. Ich habe es selbst in den Babyzeiten geschafft, regelmäßig zu schreiben, im Moment passt das aber nirgendwo mehr hin. Ich habe angefangene Blogeinträge von vor drei Wochen, bei denen ich schon nicht mehr weiß, was ich einmal sagen wollte, so etwas kenne ich gar nicht. Ich müsste dringend mehr Sport machen, ich möchte dringend wieder Geschichten schreiben – es klappt einfach nicht und ich habe das obskure Gefühl, mir selbst und meinen Plänen hinterher zu laufen wie der Hund seinem Schwanz.

Die Söhne haben natürlich zusehends mehr getrennte Wege, Termine und Pläne, das erfordert immer öfter den gleichzeitigen Einsatz von Mutter und Vater, womöglich sogar in verschiedenen Stadtteilen, das ist ein Tel des Problems. Andererseits ist aber Sohn I jetzt jeden Tag bis 16 Uhr in der Schule, schönste Verlässlichkeit. Ich hatte angenommen, das würde alles etwas erleichtern. Aber denkste. Es liegt nicht an unseren Berufen, es liegt auch nicht an den Projekten, nicht an “Was machen die da” oder dem Wirtschaftsteil, es ist eher ein wenig so, als wäre ein ökologisches System komplett aus den Fugen geraten, weil etwas Neues hinzugekommen ist, nämlich die Schule. Oder es gibt tatsächlich Zeitdiebe und ich lebe ein Kinderbuch, das kann natürlich auch sein. Gestern abend wollte die Herzdame “nur mal kurz” über anstehende Termine reden, dann saßen wir ganze zwei Stunden lang angestrengt nachdenkend vor dem organisatorischen Gesamtkunstwerk der nächsten Woche, das kann doch so nicht richtig sein?

Mit den Terminen ist es wie mit der Gierschbekämpfung im Garten, je mehr man wegrodet, desto mehr wächst nach, das ist eine der Horrorerinnerungen an meine Zeit auf dem Land. Damals haben meine erste Frau und ich nach Jahren des sinnlosen Unkrautabwehrkampfes beschlossen, den verdammten Giersch einfach wachsen zu lassen, Naturgarten ey, wird schon passen, wir passten eh nicht zu den Nachbarn mit dem raspelkurzen Rasen. Und das Zeug wuchs und wuchs wie verrückt, es waren starke, vitale Pflanzen, es war beeindruckend. Der Garten sah dann aber gar nicht nach lauschigem Naturgarten aus – sondern nach kommerziellem Gierschanbau. Und so ist es mit den Terminen auch, wenn man sie wachsen lässt, entsteht kein brauchbarer Alltag, sondern eine Art fortgeschrittener Timeslotwahnsinn. Und weil solche Vergleiche manchmal auch zielführend sind, habe ich nachgelesen, wie man Giersch heutzutage erfolgreich bekämpft, das ist ja womöglich auf Termine übertragbar. Und tatsächlich! Es ist pappeinfach. Giersch wird bekämpft, in dem man kein Licht an die Erde kommen lässt. Einfach alles abdunkeln, dann ist es um ihn geschehen.

Zur Bekämpfung des Terminwahnsinns also einfach im Bett bleiben, womöglich mit der Decke über dem Kopf und geschlossenen Vorhängen, das ist doch eine Maßnahme, auf die man sich einlassen kann, das klingt auch ganz logisch. Wer schläft, terminiert nicht! Fast hätte ich mich gefreut, allerdings steht im nächsten Absatz auf der Gartenratgeberseite, dass man die Verdunkelung etwa zwei Jahre durchgehend anwenden soll. Und das ist dann doch etwas problematisch.

Ich denke weiter über das Problem nach. Wenn ich dazu komme.

Bagel mit gegrilltem Lachs, Frischkäse & Senf-Honig-Sauce

Die Fortsetzung zu diesem Artikel.

Wir haben dann tatsächlich beim ersten Lesezeichen im Buch „Auf die Hand“ angefangen, auch wenn es nicht von Sohn I, sondern von der Herzdame kam. Und wenn man schon beschließt, dass man weniger Zeit am Schreibtisch verbringen möchte, dann kann man auch Bagels selber machen. Mal eben. Quasi.

Die Herzdame musste arbeiten, die Söhne und ich standen wild entschlossen in der Küche. Bagels selber zu machen, das kam beiden ziemlich großartig vor, da Bagels zu diesen Produkten gehören, die man immer nur fertig belegt in Coffeeshops sieht, wo sie in Gold aufgewogen über die Theke gehen. Es war ihnen tatsächlich nicht klar, dass man überhaupt auf die Idee kommen kann, so etwas am eigenen Herd herzustellen. Man kann aber. Und nach einem einigermaßen spektakulären Erfolg kann ich auch gleich sagen, dass man das sogar öfter machen kann.

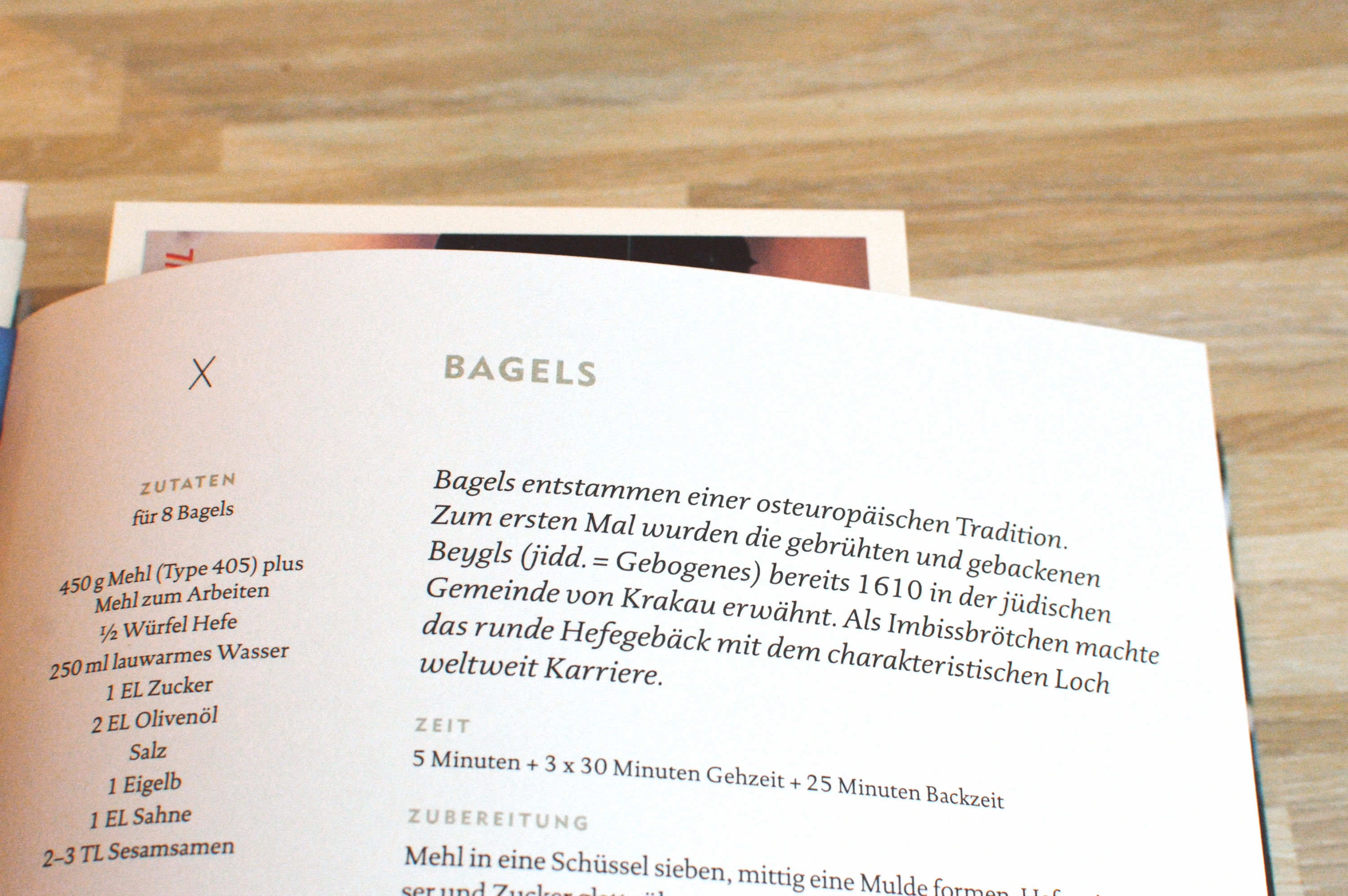

Wir haben acht Bagel gemacht, die machen mit dem Frischkäse und dem Lachs ziemlich satt, die haben für vier hungrige Personen gereicht, mehr ist nicht zu schaffen und es blieb etwas übrig. Man braucht:

450 g Mehl

½ Würfel Hefe

250 ml lauwarmes Wasser

1 EL Zucker

2 EL Olivenöl

1 Eigelb

1 EL Sahne

2-3 TL Sesamsamen

Salz

Wir haben das Rezept ohne Sesam gemacht, ich gebe hier dennoch die Originalversion wieder. Das Mehl wird in eine Schüssel gesiebt, keine Ahnung warum. Mehl macht auf mich immer einen ohnehin ziemlich gesiebten Eindruck, aber ich bin kein Experte. Aber da ich tief in mir drin auch ein Revoluzzer bin, habe ich das Mehl in Wahrheit gar nicht gesiebt. Hat nichts ausgemacht, aber sieben Sie ruhig, wen sich das für Sie besser anfühlt. Die Hefe wird mit Wasser und Zucker glatt gerührt. Dann soll man eine Mulde in das Mehl drücken und die Mischung dort hineingießen. Ich musste aber erst mit zwei Sandburgbauspezialexperten den Begriff Mulde diskutieren. Mulde in Abgrenzung zum Loch, zur Höhle, zur Delle, was ist da was? Steht das nicht im Buch, nein? Wie tief ist eine Mulde? Und wo ist der Bezug zum Muldenkipper und macht man Mulden mit dem Finger, mit der Faust, mit dem Ellenbogen? Und nimmt Sohn II wohl bitte sofort den Fuß aus der Schüssel? Es ist komplizierter, als man denkt.

Im Rezept steht, man soll die Flüssigkeit in die Mulde gießen, in der Mulde dann einen kleinen Vorteig anrühren und mit dem Mehl von der Seite bedecken. Das ist die schöne Theorie, bei uns war nach dem Gießen alles komplett geflutet, so dass wir aus dem ganzen Zeug einen Vorteig angerührt haben, das ging gar nicht anders – aber das hat der Sache auch nicht geschadet, die scheint tatsächlich einigermaßen idiotensicher zu sein. Die Schüssel soll dreißig Minuten an einem warmen Ort stehen. Also Heizung in der Küche anmachen und ab ins Kinderzimmer.

Olivenöl und Salz in die Schüssel geben und alles wird mit dem Knethaken fünf Minuten durchgearbeitet. Das geht nicht ganz leicht, für die Söhne war das eher nichts, der Teig ist etwas schwergängig. Dann macht man, großes Kinderglück, mit bemehlten Händen eine Kugel aus dem Teig und lässt schon wieder alles dreißig Minuten lang gehen, den Teig, sich und den Tag. Ab ins Kinderzimmer oder aufs Sofa.

Die Kugel wird auf einer bemehlten Fläche in acht gleichgroße Portionen zerteilt, eine schöne Aufgabe für Erstklässler und Kitakinder. Dabei zeigt sich, dass die Teilung durch acht überhaupt kein Problem ist, die Variante gleichgroß aber vollkommen unerreichbar. Egal.

Jetzt kommt der eigentlich spannende Teil, man durchstößt eine Teigkugel mit einem bemehlten Kochlöffelstiel und lässt sie um den Stiel wirbeln, wobei sie auf dem Tisch liegenbleibt. So aus dem Handgelenk. Womöglich geht das auch in der Luft, ich fand es auf dem Tisch ganz einfach. Die Söhne konnten das nicht, diesen Dreh aus dem Handgelenk, den bekamen sie nicht hin. Ich konnte das sehr, sehr gut, quasi Naturtalent. Ich mache jetzt öfter Bagel, es ist doch immer schön und beruhigend, wenn man in meinem Alter noch Begabungen an sich entdeckt. Und dann gehen die Kugeln schon wieder dreißig Minuten, das Rezept ist ein klein wenig zeitaufwändig, wie vielleicht allmählich auffällt. Aber im Grunde doch simpel. Ab ins Kinderzimmer oder aufs Sofa, der Teig geht vielmehr als man selbst an diesem Nachmittag.

In einem großen Topf Salzwasser aufkochen und die Bagels auf jeder Seite dreißig Sekunden brühen, ich habe das mit einem Schaumlöffel einzeln gemacht. Dabei riecht es schlagartig nach Coffeeshop und Snacktheke, ein schöner Effekt, das fühlt sich an, als sei man auf dem richtigen Weg.

Eigelb und Sahne verrühren, die Bagels damit anpinseln und mit Sesam bestreuen. Das haben wir zwar nicht gemacht, wir haben die Bagels aber dennoch mit Eigelb angepinselt, weil das nämlich Spaß macht. Fand Sohn II. Danach müssen die Bagels wider Erwarten nicht schon wieder dreißg Minuten gehen, nein, danach kommen sie in den Ofen, bei zweihundert Grad fünfundzwanzig Minuten auf der zweiten Schiene von unten. Da geht man aber nicht ins Kinderzimmer oder aufs Sofa, da macht man den Rest fertig.

Währenddessen also schnell genug Lachsfilet für vier Personen grillen oder braten, das geht sehr schnell. Ein halbes Bund Schnittlauch kleinteilig zerlegen und mit vier EL Honig und 4 EL grobem Senf verrühren, fertig ist die Sauce, das kann man den Kindern überlassen, gar kein Problem.

Einen fertigen Bagel aufschneiden, mit Frischkäse bestreichen, mit ein wenig Salat belegen, zerteilten Lachs drauf, Sauce drauf, zusammenklappen. Das geht alles sehr flott. Restlicht suchen, Fotos machen, essen.

Wobei das Verspeisen der Bagels nicht ganz einfach ist, aber das ästhetisch annehmbare Essen eines Bagels ist womöglich eine hohe Kunst, die wir hier einfach nicht beherrschen. Oder, wie die Herdzame sagte: “Es müsste eher “Runter von der Hand” heißen.” Aber es blieb ja in der Familie, da konnten wir ruhig ein wenig herumsauen. Die Bagels sind unfassbar lecker, das ist hervorragend gutes Essen, das hat hier alle positiv überrascht: “Das ist ja RICHTIG gut, Papa!” Ich denke noch darüber nach, was das über meine Küche an anderen Tagen aussagt. Besser als im Coffeeshop war das allemal, schon weil die Zutaten noch warm sind und weil selbstgeformte Bagels nun einmal besser schmecken.

Das kann ich jedenfalls zur Nachahmung sehr empfehlen. Von der Schweinerei beim Essen abgesehen, ist es auch ein betont gästetaugliches Essen, das macht schon etwas her. Und man kann beim nächsten Coffeeshopbesuch nebenbei darauf hinweisen, dass die eigenen Bagels doch um Längen besser… doch, darauf freue ich mich.