Ich bin Markus Merz, seit 1985 wohne ich in Sankt Georg. Beruflich mache ich alles Mögliche, Texte, Fotos, Computer, Internet, Marktforschung, Marketing. Zurzeit bin ich Koordinator für Notübernachtungen in der evangelischen Kirche Hamburg Sankt Georg/Borgfelde.

Wir haben hier eine Kirche in Sichtweite vom Hauptbahnhof. Die Kirche ist nicht besonders gastlich, aber durch den Standortvorteil ist sie besonders gut geeignet für z.B. Flüchtlingsfamilien, die kurzfristig bleiben, sehr früh wieder aufstehen und früh einen Zug bekommen müssen. Und die Kirche ist immerhin beheizt. Das ist natürlich auch so eine Sache, wärmer als sechzehn Grad wird es hier drin nicht. Es ist eben ein riesiges Kirchenschiff. Aber es ist immerhin trocken, es ist halbwegs warm, es ist geschützt, man kann liegen. Und es ist ein relativ sicherer Raum.

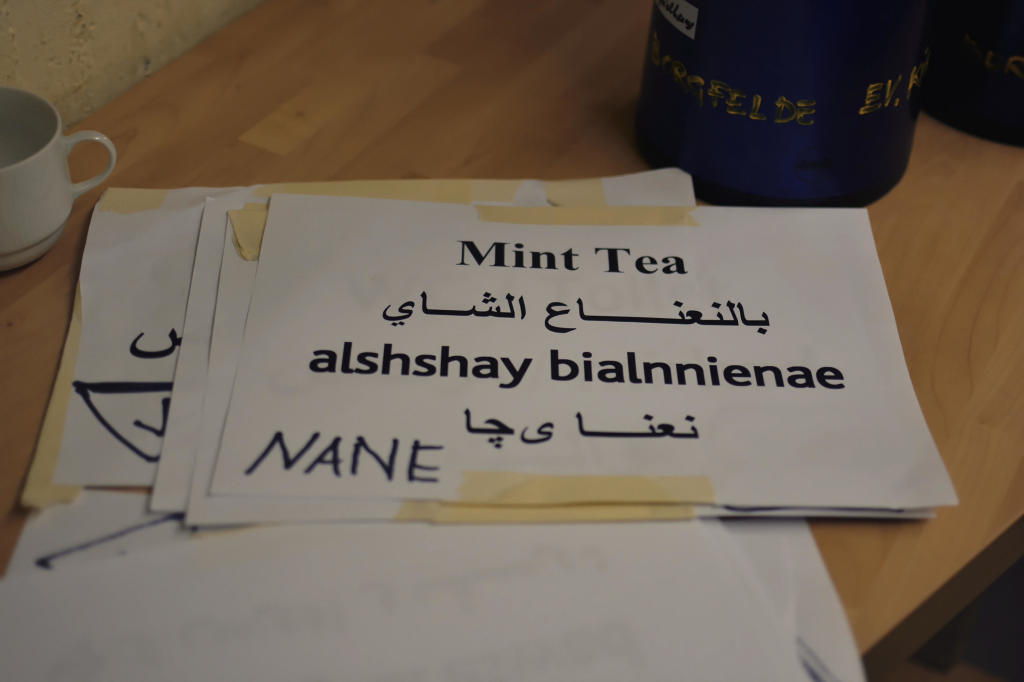

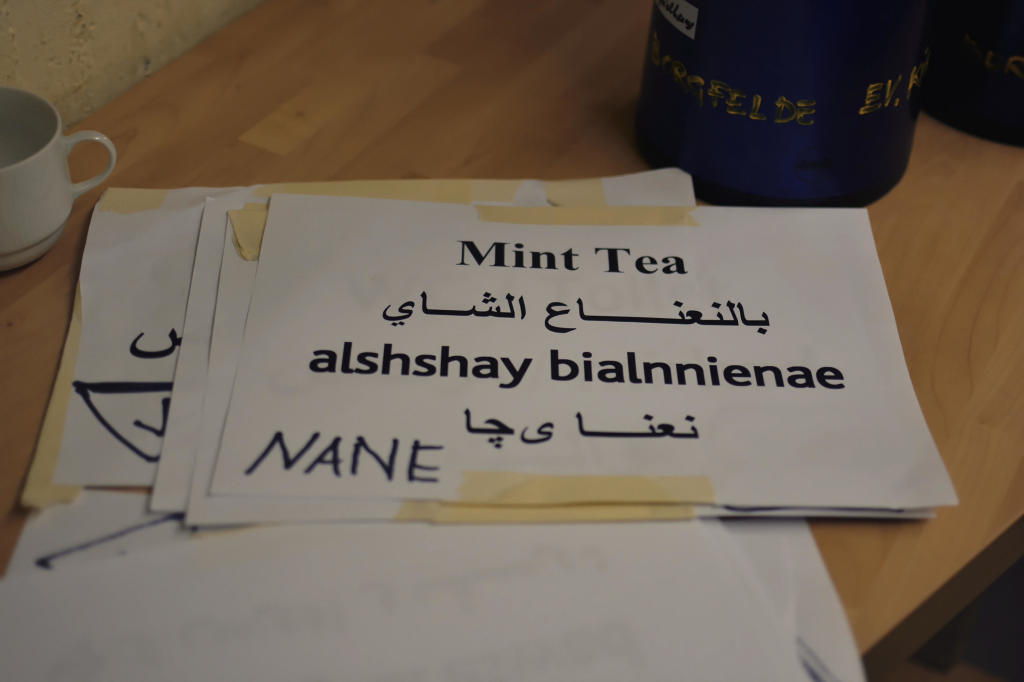

Wir bieten Notübernachtungen, wir haben Matten auf dem Boden, Decken und heißen Tee. Und von den Helfern am Hauptbahnhof bekommen wir hier auch noch Versorgung, ein, zwei Kisten mit Sandwiches oder so. Das klappt manchmal, manchmal auch nicht. Wenn es gut läuft, werden die Flüchtlinge schon am Bahnhof erstversorgt, bevor sie hier herkommen. So sollte es jedenfalls sein.

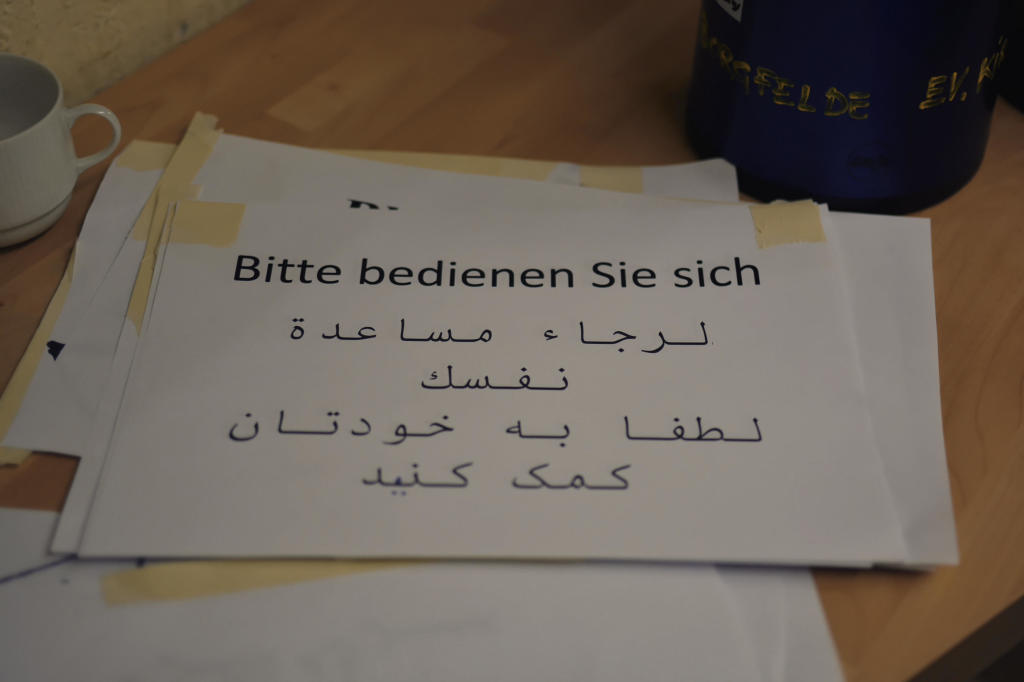

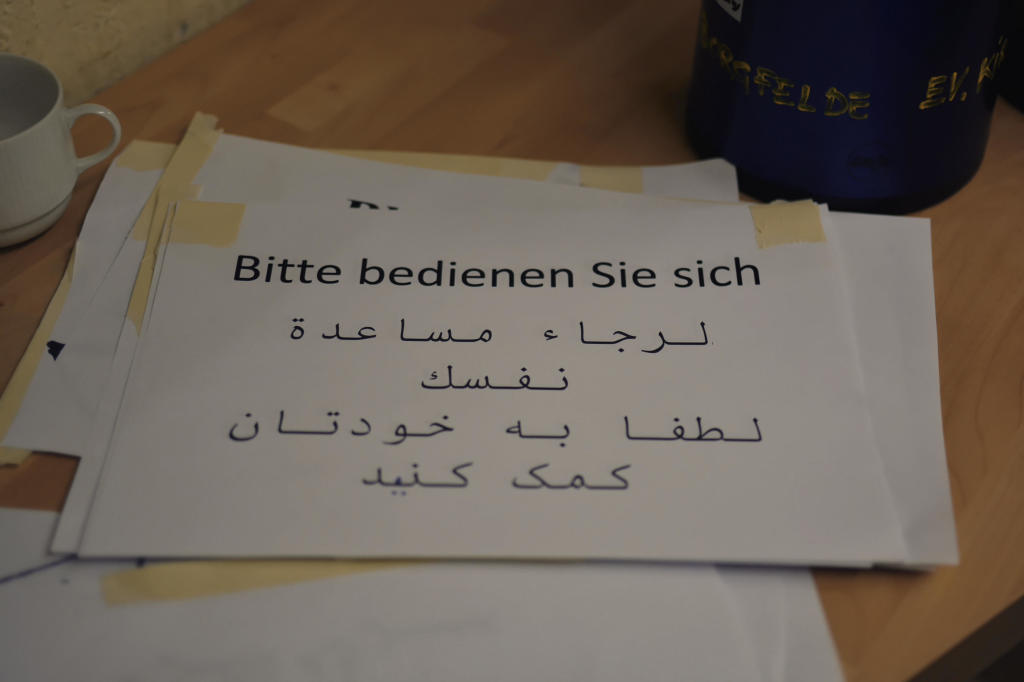

Wir hatten hier in den letzten Wochen bis zu 75 Menschen pro Nacht. Wenn es geht, nehmen wir Familien auf, mit Einzelreisenden wird alles wesentlich wuseliger im Kirchenschiff. Die größte Familie, die wir hatten, waren 28 Personen, eine komplette Sippe, die hier als gekapselte soziale Einheit ankamen. Aus Afghanistan oder Syrien. Ich weiß es gar nicht genau, wir haben auch nicht so viel Kontakt, mit vielen kann man nicht reden, da fehlen die Sprachkenntnisse auf beiden Seiten. Die Leute sind aber froh, wenn sie hier herkommen, wenn sie sich hinsetzen können, wenn sie etwas zur Ruhe kommen können. Sie sind froh, wenn wir ihnen Ruhe geben, Und der Punkt ist eben, wir sind keine sozialen Ansprechpartner oder Kellner, wir sind Helfer. Wir fragen nicht ab, was sie wollen, wir bieten an, was wir haben. Wir versuchen, ihnen trotz der Situation ihre Würde zu lassen. Und wenn sie müde sind, dann gehen sie schlafen, meistens sehr schnell. Dann sitzen wir hier und passen auf. Wir betreiben sozusagen eine kleine Pension.

Wir haben 38 Leute auf stand-by. Je nach Motivation machen die eine Abendschicht, eine Nachtschicht, eine Frühschicht. Bei voller Besetzung haben wir in der Abendschicht drei Leute, in der Nachtschicht zwei und in der Frühschicht drei bis vier. Im Moment sind wir auf Bereitschaft, die Flüchtlingszahlen haben stark abgenommen. Wir können die Kirche aber innerhalb einer halben Stunde bereitstellen, falls es erforderlich wird, und damit muss man rechnen. Man würde dann eine spontane Nacht mit zwei oder drei erfahrenen Helfern schaffen. Die Kirche ist komplex, man muss etwas Ahnung vom Gebäude haben. Die Technik hier erfordert Wissen, die Heizung, das Licht, die Küche etc.

Ich bin Koordinator, d.h. ich stimme mich mit dem Mitarbeiterkreis der Gemeinde und mit dem Hauptbahnhof ab . Ich helfe auch bei der Welcome-Soup und bringe häufig die Töpfe mit Suppe zum Bahnhof, dadurch kriege ich da die aktuelle Entwicklung ohnehin mit.

Man kann die weitere Entwicklung im Grunde nicht absehen, es ist wie an der Börse: wir gucken immer auf Zahlen, die sich schon entwickelt haben. Ich versuche aber auch nach vorne zu gucken, ich sehe mir die Zahlen von UNHCR an, ich versuche, etwas für Hamburg zu prognostizieren. Was sich irgendwann ereignen könnte. Aber das ist alles nur Theorie, reine Spekulation. Es gab Nächte, da tauchten nachts um eins am Bahnhof noch hundertfünfzig Leute auf, es gibt auch Nächte, da taucht keiner auf.

Meine Projektkoordination läuft komplett über das Handy, das ist überhaupt mein erstes Projekt, das ich nur über Handy abwickele. Ich hab jetzt zwei Handys, eines ist nur zum Telefonieren, das andere für den ganzen Rest, Termine, Kalender, Mails etc. Ich habe mir Mailgruppen eingerichtet, viel läuft auch über Whatsapp und sehr viel über Facebook. Facebook ist eigentlich DAS Informationsmedium in der Willkommenskultur. Allein in Hamburg gibt es da über 25 Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen, von Internetzeug bis Kleiderkammer. Alles mehr oder weniger erfolgreich, weil das Tool so geeignet nicht ist. Aber es haben eben alle.

Ich mache das hier, weil ich eben so bin. Ich sehe ja die Nachrichten. Ich bin in gewissem Sinne auch patriotisch, gerade in Bezug auf meinen Stadtteil. Sankt Georg kann das, Sankt Georg schluckt das, Sankt Georg verarbeitet das. Das ist hier so, das wollen wir so.

Hier war früher ein Stadttor, ein paar Meter weiter, das war abends zu. In Sankt Georg waren dann die, die nicht mehr reinkamen, man muss auch die Historie im Sinn haben. Es war hier immer ein Stadtteil der Aufnahme und der Versorgung, wie auch Sankt Pauli. Und hier landen heute noch Menschen, die versorgt werden müssen.

Für die Hilfsinitiativen hier im kleinen Bahnhofsviertel kann man weiterhin spenden. Für die Suppe, die den Geflüchteten am Bahnhof gereicht wird, für so elementar Wichtiges wie Trinkwasser und heißen Tee, für die Nachtquartiere, für etwas Hilfe auf dem Weg. Spendenbescheinigung auf Wunsch möglich! Vielen Dank.