Ein Text von Maret Buddenbohm, auch bekannt als die Herzdame, wie immer im Weihnachtstress.

Die liebe Micha von dem Foodblog Salzkorn bzw., was für meine Ohren noch hübscher klingt, „Grain de sel“ hat mich eingeladen, bei ihrer Aktion „Sinn-freies Plätzchenbacken“ mitzumachen. In erster Linie Foodbloggerinnen bloggen am 2. Advent ein Plätzchenrezept und stellen sich die Frage „Macht Weihnachten für dich Sinn“.

Eigentlich habe ich gerade aus verschiedensten Gründen überhaupt keine Zeit für so etwas. Aber als Nicht-so-richtig-Bloggerin bei einer Foodbloggerinnenaktion mitzumachen ist schon eine gewisse Challenge, und irgendwie kann ich da nicht nein sagen. Zeit hin oder her.

Bevor es das Plätzchenrezept gibt, werde ich mich der Sinnfrage stellen.

Ich beneide alle diejenigen, die sich in der Adventszeit entspannt dem ganzen Weihnachtsbohei hingeben können. Die also Zeit haben Plätzchen zu backen, Adventskalender zu basteln, selbstgemachte Weihnachtskarten zu verschicken (überhaupt Weihnachtskarten zu verschicken!), zu Adventskaffees einzuladen, mit den Kindern ins Weihnachtsmärchen gehen und sich einfach nur weihnachtlich zu fühlen. Und am Ende ein schönes, stressfreies Weihnachtsfest zu feiern.

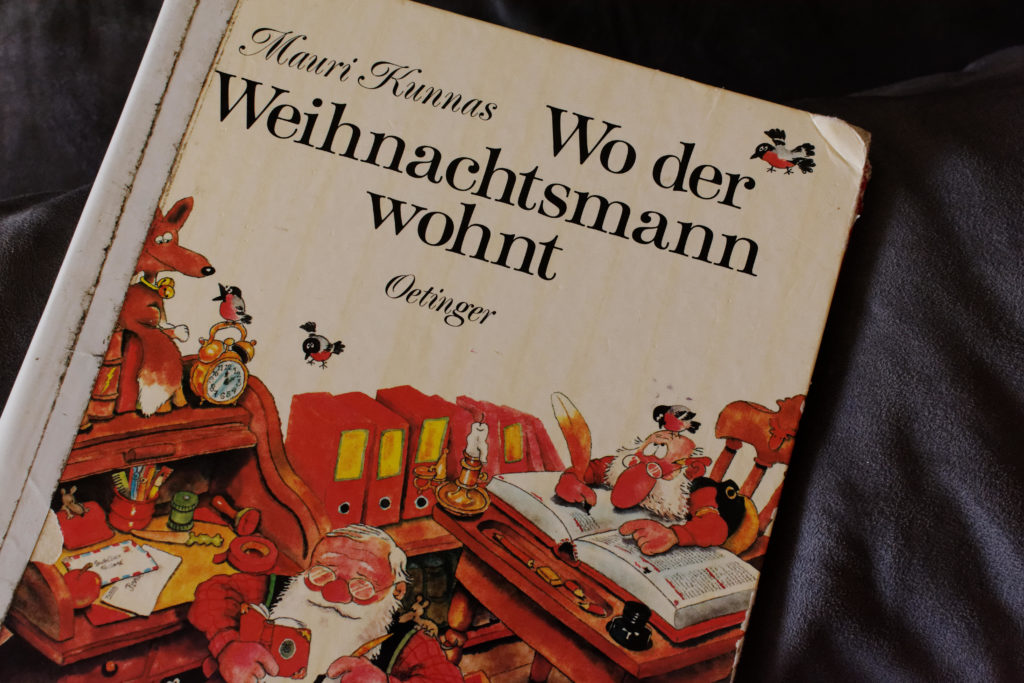

Nach dem Herbst, wo man sich langsam vom Sommer verabschiedet hat, wenn es früh dunkel wird, es draußen kalt (theoretisch) und nass ist, im Garten nichts mehr wächst, die Spielplätze und Parks verwaist und leer sind, ist die Zeit der Ruhe gekommen. Draußen kann man nicht mehr viel machen, es ist also tatsächlich Zeit für Rückzug und Gemütlichkeit. Zeit um Kerzen anzünden. Zeit für die Familie. Und egal, ob man nun besonders christlich ist, es ist auch Zeit für ein Fest mit der Familie, bzw. mit der Wahlfamilie. Ein Fest in der dunkelsten Zeit des Jahres, wo mach dichter zusammenrückt, sich gegenseitig Wärme gibt und gemeinsam den Winterspeck anfuttert, den man für die Zeit bis zum Frühling noch braucht.

Für mich ist diese Zeit der Ruhe, des Runterkommens und der Familie wichtig und sinnvoll. Allerdings will es mir auch nach jahrelangem Üben bis heute noch nicht so richtig gelingen, wirklich runterzukommen und mich einer entspannten Weihnachtszeit hinzugeben.

Die ganzen Termine, die jedes Jahr einfach so vom Himmel fallen, obwohl ich mir immer wieder ab November in den Kalender schreibe „keine Termine mehr machen! Denk an letztes Jahr!“ Die ganzen Blogs, die mir erklären, wie Weihnachten noch viel schöner werden kann, die Fotos bei Instagram von festlich gedeckten Tafeln, von Weihnachtsdeko, Selbstgebasteltem, Selbstgebackenem und voller Gemütlichkeit. Die ganzen Weihnachtsmärkte, die danach schreien, mich hier mit Freunden oder Kollegen zum Glühwein trinken zu verabreden. Die ganzen Weihnachtsfeiern, zu denen man unbedingt hin muss, weil … ach, weiß ich auch nicht warum, weil …

Die vielen Rezepte, die schon seit Jahren mal gekocht oder gebacken werden wollen. Die vielen teuren, sich täglich ändernden Geschenkewünsche der Kinder, die erfüllt oder ausgeredet werden wollen. Der ganze Konsum und die ganzen übertriebenen Vorstellungen von einer gelungenen Weihnachtszeit, die mich davon abhalten, endlich einmal runterzukommen und mich weihnachtlich zu fühlen. Ich versuche es jedes Jahr aufs Neue – bisher völlig erfolglos. Aber dieses Jahr habe ich mir eine ganz besondere Strategie ausgedacht.

Ich habe meine Arbeitszeit erhöht, auf nahezu Vollzeit, von September bis Jahresende. Ich habe also noch weniger Zeit als sonst und muss mich auf das wirklich Wichtige fokussieren. Und dazu gehören nun einmal Mann und Kinder. Und vielleicht noch ein Weihnachtsbaum. Sohn 1 hat endlich den Adventskalender bekommen, den er schon immer haben wollte – ein gekaufter Legokalender. Sohn 2 einen Tee-Adventskalender. Aber für jeden Tag einen Teebeutel aufzuhängen ist, Gott sei Dank, kein Hexenwerk. Weihnachten haben wir beschlossen, mal nur zu viert zu feiern. Für mich wird das bestimmt sehr befremdlich, weil ich es seit meiner Kindheit gewohnt bin, wenn an Weihnachten die Bude voll ist. Aber ich freue mich drauf. Und für meinen Geburtstag kurz vor Weihnachten habe ich eine offizielle Ausladung an alle Freunde geschrieben, damit niemand auf die Idee kommt, meinen 40. Geburtstag mit mir feiern zu wollen.

Und um den Weihnachtsstress noch weiter zu reduzieren, werden im Hause Buddenbohm wie jedes Jahr nur die altbewährten und pappeinfachen Kokosmakronen und Marzipankartoffeln nach Familienrezept produziert. Nix mit stundenlang kaltstellen, Teig mühsam ausrollen, ausstechen, wieder kneten, wieder ausrollen und handwerklichen Raffinessen. Dafür mit viel Beteiligung der Kinder und gemeinsamer Zeit für die Familie. Das perfekte Weihnachtsgebäck für die Adventszeit. Wenn man denn Marzipan und Kokos mag.

Und um meine Entstressung noch mehr zu perfektionieren gibt es das Rezept für Euch auch recycelt von vor zwei Jahren hier: Taddaa!

Also ja, Weihnachten hat Sinn für mich, aber ich muss auch noch mächtig daran arbeiten und optimieren.

Eine entspannte Weihnachtszeit, voller Gemütlichkeit und Runterkommen wünscht Euch,

die Herzdame

Außerdem nehmen teil an dieser Aktion:

Christina von Feines Gemüse

Julia von Chestnut & Sage

Fee von Fee ist mein Name

Juliane von Schöner Tag noch

Stephanie von Stepanini

Miss Boulette

Christina von New Kitch on the Blog

Und natürlich Micha von Salzkorn